「よそ見をするな」

ムソンの注意にしばらく知らんぷりをしていたジニーは、慌てて姿勢を正した。叱られたジニーは木彫り人形と対練するふりをして、キルホにそっと近づいて尋ねた。

「なんか今日やけにムソン先輩怖くない?」

「何言ってんべ?いつもと同じだっぺ。それより腹が減って死にそうだ~。朝飯はまだかぁ?」

「まだ朝の修練中じゃないの。終わってもいないのにご飯のこと考えるなんて!」

「はあ、腹減った……早く飯をくれぇ」

「はいはい、そんなことよりよく見てよ。ムソン先輩の様子、いつもと違くない?なにかあったのかな?」

「一緒じゃねぇか?お前にだけそう見えるだけだべ」

「いや、絶対なにかあるわね。女の勘は鋭いんだから!」

ジニーの話をそばで聞いていたユウが大げさに驚いたふりをして会話に入ってきた。

「ええ!?ジニー先輩って女だったの?」

「ちょっとー!」

ユウの言葉にジニーは怒鳴り声を上げた。そんなユウとジニーのやり取りを見て、キルホは涙を流しながら笑った。

「そこ!修練に集中しろ!」

ムソンの怒鳴り声に三人は急いで修練に戻った。ジニーは罪もない木彫りの人形に向かって行き場のない怒りをぶつけ、あのバカ二人の朝食は犬にでもくれてやろうと考えた。

そんなジニーの考えを知ってか知らずか、修練中の同門たちを見て回るムソンは複雑な気持ちだった。

今の生活は悪くない。

こうして笑ってふざける同門たちの姿を見るのは楽しい。ここにいれば、過去の記憶を少しの間だけでも忘れられる。時折、すべて忘れて今のように暮らしていくのはどうか……という考えさえよぎった。しかしムソンにはやり残したことがあった。そしてそのためには、何としてでも師匠からホン門神功を伝授されなければならなかった。もし伝授されなかったら……

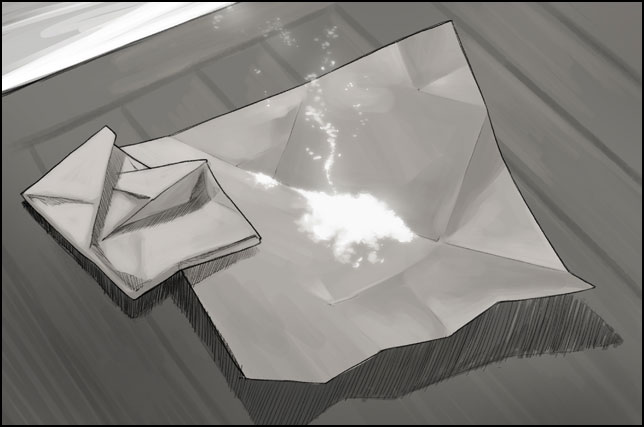

ふと懐に入れたムソンの手は、小さく折りたたまれた薬包紙を掴んだ。数日前、緑明村で会った女性から受け取った粉薬だった。その時、頭の中にその日の記憶がよみがえった。しかしムソンははっとして慌ててポケットから手を出した。

「一生懸命やれば師匠もいつかはホン門神功を伝授してくださるだろう。だから今は修練に集中するんだ」

ムソンは今一度気持ちを引き締めた。空気を切り裂くムソンの拳が鋭い音を立てて放たれた。

――

何日か前のことだった。

あの日、ムソンは師匠の湯薬の材料を買うために珍しく外出していた。緑明村を訪れたムソンはシモン・ヤーソンから受け取った漢方薬六つと薬草をしまい、薬王院を後にした。

建物から出て間もなく、誰かが前に立ちふさがり影を落とした。

ムソンは自分に用があって来たとは思わず、ただ道を空けるために端に寄って避けた。しかし相手の思いがけない言葉にふと足を止めた。

「力が欲しいか?」

頭を上げたムソンの前には黒い服を着た女性が二人立っていた。そのうちの全身を黒で覆った背の高い女性が一歩前に出て、ムソンに問いかけた。

「復讐すると誓っておいてこれか……なんとも情けない姿だな」

「なぜ、それを……」

「だが、ホン・ドウゲンはお前に秘本など与えんだろうな」

「な、なに……!?」

突然の女性の言葉にムソンは口を閉じた。この女性は一体何者で、なぜこんな話を自分にするのか。

「ホン・ドウゲンの居場所を教えれば、私がお前の望みを叶えてやろう」

ムソンの瞳が揺れた。

「カラスを飛ばせ。そうすれば私が向かう」

黒い服の女性はムソンの返事を聞きもせず、自分の用件だけを伝えて去って行った。すると彼女の後を付いてきたもう一人の黒い服の女性がムソンの前に立った。

「ふーん……結構イケてるじゃない?」

舐めるような視線でムソンを観察した女性は、まるで値踏みするかのようにムソンに話しかけながら近づいた。

「それって……湯薬の材料でしょ?」

彼女は、ムソンが手に持っている紐で縛った漢方薬を指さして尋ねると、紐を掴んでいるムソンの手を握った。突然触れた女性の手に、ムソンはびくっと体をすぼめた。そんなムソンの反応にかえって女性は面白がっていたが、すぐにムソンの手に何かを押し込んだ。

「それにこっそり入れてみて。そうすれば少しは仕事が楽になるわ」

用事を済ませた女性は去っていた。はっと我に返ったムソンは急いで彼女たちがいた所を調べたが、

既に彼女たちは痕跡もなく消え去った後だった。その時初めて、ムソンは自分に渡されたものを見た。それは薬包紙に包まれた少量の粉薬だった。

「砒霜だって!?」

薬剤士に成分を確認してもらったムソンは驚いて大声を上げた。

「お静かに。私も正確にはよくわかりませんよ。ただそうかもしれないというだけです。ところで、なぜご自分がお持ちになっている物の成分をご存知ないのですか?」

「あ、いえ。なんでも……とにかく、わかりました……」

薬王院を出てからのムソンの足取りは重かった。

「あいつら、なんだって俺にこんなものを……」

混乱しているムソンの頭の中をふとあの一言がかすめた。

「力が欲しいか?だが、ホン・ドウゲンはお前に秘本を与えんだろうな」

耳元で聞こえる女性の言葉を払いのけるかのように、ムソンは勢いよく首を横に振った。

そんなはずがない。

師匠が俺にそんな仕打ちをするはずがない。

ムソンはまるで自分に言い聞かせるかのように、心の中でそう思いながらムイル峰へ戻った。

それが数日前のことだった。

――

ぐつぐつと湯薬が煮立ち泡が溢れた。ムソンは慌てて湯薬器を持ち上げた。

熱気と溢れた湯薬はすぐに冷め、泡が沈んだ。

湯薬が安定したことを確認したムソンは、再び湯薬を火にかけた。明日の師匠が飲む時間に合わせるにはまだ一、二時間ほどかかりそうだった。退屈してきたムソンはその場に立って軽く体をほぐした。

ムイル峰のほかの同門は既に床に就いていた。静まり返った深夜だった。ムイル峰には闇が陰り、その中でムソンの前に置かれた赤い灯りと、師匠の母屋で揺れる朱色の灯りだけが光を照らしていた。

静かなムイル峰に師匠の乾いた咳が聞こえてきた。ムソンはふと懐に入れておいた薬包紙を取り出した。

うっかり受け取ってしまったが、これは自分が持つべきものではないと考えた。いや、持っていてはいけないものだった。しかしムソンの頭の中では何度も女性の言葉が聞こえてきた。

「私がお前の望みを叶えてやろう」

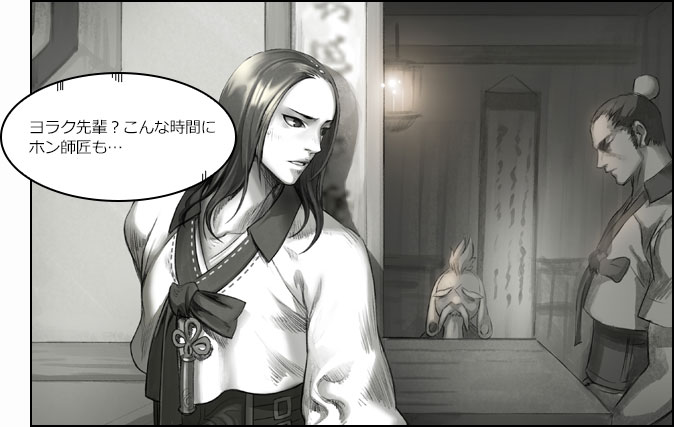

ムソンは再び勢いよく頭を振って我に返った。ただ、今はこの薬を早く処分したかった。いっそあの時捨てておくべきだったと後悔したその時だった。ムソンの目に師匠の部屋に入っていくヨラクの姿が見えた。

「なんだ、こんな遅くに…」

好奇心を抑えられなかったムソンはそっと影を追った。

ムソンが母屋に着いた時には、既に師匠とヨラクの会話は終わりかけていた。

「明日、あやつを正式な弟子として迎え入れる。お前が面倒を見てやるのじゃぞ」

「承知しました。それではこの辺で失礼いたします」

「ふむ。気を付けてな」

挨拶を終えたヨラクが部屋から出た。ムソンはヨラクに見つからないように隠れながらも、あいつも正式な門派生になるのか……祝ってあげないとな……と考えていた。ところがヨラクが出て行った後、師匠が向かった先を見て驚いた。そのまま寝床へ向かうとばかり思っていたのに、師匠は本棚へ近づき手に何かを取った。

「ホン門神功」

ムソンが初めて見る本の表紙にはそう書かれていた。

――

無意識に母屋に飛び込んだムソンは、叫ぶように師匠に問いかけた。

「まさかそれを…あいつに渡すおつもりですか!?」

急に飛び出してきたムソンを見て驚くかと思いきや、ホン・ドウゲンはムソンが隠れていたことを知っていたかのように、慌てずに落ち着いて答えた。

「そうだ」

「なぜです?なぜ私ではなくあんな未熟者に渡すのですか?」

ムソンは無意識のうちに拳を握った。

「私は今までその秘本を得るために死ぬ気で努力してきました!なぜ私に与えてくださらないのですか!」

拳を握ったムソンの手には一層力が入った。

「復讐のための力は真の力ではないと言ったはずだ」

「しかし私はそのためにここまで耐えてきたのです!」

「ならばお前は、永遠にホン門神功を悟ることはできんだろう」

ホン・ドウゲンがきっぱりと言い放った。その時ムソンは、薄々と分かっていながらも考えないようにしてきたある事実に気付いた。

「こいつは決して俺が願うものを与えたりはしない」

砕けるほど力を込めて握っていたムソンの手が解け、ムソンの全身を取り巻いていた気が静かに沈んだ。

「わかりました」

恐ろしいほど冷めた声でムソンが答えた。

「お前もいつかは理解するだろう…」

ムソンの後ろで囁いたホン・ドウゲンの声は、なぜか悲しく聞こえた。しかし既に心を閉ざしたムソンには、これ以上彼の声は届かなかった。

――

「力が欲しいか?」

数日前に会った女性の言葉が再びムソンの耳元で聞こえた。

「ああ、俺はあの時誓ったじゃないか。力のためにすべてを犠牲にすると。ユッシの姓だって捨てた。ここに留まってあいつらを家族だと考えようとしていたなんて、実に情けない」

ムソンの拳は徐々に湯薬の上へ向かい、握った手がゆっくりと開かれた。一握りの粉薬が湯薬の中にこぼれ落ちた。

明日、カラスを飛ばせば黒い服の女性が来る。俺がここに留まるのはその時までだ。 そして、俺はこう答えよう。

力が…欲しい。

- fin -